Artiste cessonnais du beau geste, pudique majordome souverain, amiral crissirois de l’altérité, meilleur maître de salle du monde 2017, Louis VILLENEUVE orne d’une immense humilité le prestige d’une maison mythique depuis presque un demi-siècle.

Peu avant l’avent de 1948, un 1er décembre, à Cesson-Sévigné, petit village à l’orée de Rennes, déboule un vigoureux potelé. L’accouchement n’eut pas lieu sans douleur. Il gelait à pierre fendre dehors. Dans la maisonnée, le père, seul témoin, tâtonnait au travail de la parturiente dans le lit conjugal de la ferme chauffé à blanc par le poêle à bois où se fumait d’ordinaire la charcuterie issue du cochon tué deux fois l’an, où les braises rôtissaient la viande, les poissons ou le pot-au-feu, offrande des fêtes hivernales. Le p’tit Louis écarquillait ses yeux bleus sur le monde.

En symbiose avec la nature, les proches conduisent une exploitation agricole. Issue d’une famille de onze enfants, la mère, «

excellente cuisinière organisée », nourrit la tablée des employés, cousins et autres voisins. Le maraîchage distille les plus belles provenances : carottes, endives, poireaux. Les fruits de saison, haricots ou cerises, sommeillent en bocaux stérilisés. La multiculture garantit l’engraissement des taures, veaux, lapins et poules. Une ferme bien garnie.

Le gamin monte sur le tracteur, tire les mamelles des vaches, cueille les champignons, sectionne les cuisses de grenouilles mais seul le rituel sacrificiel du cochon l’hypnotise : courage des paysans, minutie de l’acte, miracle de la source, festivité charcutière. Le jouvenceau robuste, à bord de la barque plate paternelle, hisse des carrelets, raies ivoirines et remuantes, des mailles boueuses des filets, avec une prodigieuse dextérité. Le chirurgien du guéridon vénère déjà la précision du mouvement.

Il encense le legs parental : «

J’ai hérité de gens simples qui avaient des valeurs notamment celle du travail. Mon père me répétait toujours quand tu vas te présenter quelque part si tu n’es pas riche, tu dois avoir les cheveux coupés, être rasé, les chaussures cirées et propres, tu trouveras un boulot. Rien ne se réclamait dans ce monde de l’entreprise d’après-guerre. Il fallait piocher, se retrousser les manches. L’esprit d’une époque. Il me disait tiens-toi droit. Ma mère avait la droiture, l’honnêteté, un sacrifice pour l’autre, le partage, l’aide, l’assistance, la solidarité dans le même wagon, c’était magnifique ».

L’enfance se passe à la rude, en pension, dans un internat catholique, jusqu’au certificat d’études. Dès l’entrée à l’Ecole Professionnelle d’Agriculture de Janzé, le curieux avide d’acmé tombe sous le charme de ses captivants professeurs. Ses parents l’emmènent un jour dans un bel établissement rennais. Là, l’épris de brio, l’impatient d’émancipation capte soudain l’ambiance d’impeccabilité de l’uniforme «

de ministre ». En 1965, ourlé d’un baccalauréat agricole, le jeune sportif couvre une saison, à Vannes, au restaurant « Les Colonies ».

Il y passe «

des grands homards dans de grands plateaux » à Dalida mais y rencontre surtout un singulier maître d’hôtel. Cet ancien boxeur éprouve son habilité en lui apprenant à attraper un bouchon de liège avec une pince, association technique entre une cuillère et une fourchette dans le service de haut vol. Un oncle bienfaiteur l’introduit dans l’Hôtel de l’Univers à Saint-Malo. Les grands banquets du Casino, la musique l’émeuvent.

A 17 ans, soucieux de renverser le paysage, il embarque pour l’île anglo-saxonne de Jersey. Cet arrachement l’emballe pour la beauté de la langue d’Oscar Wilde, la conduite inversée, les horaires si différents, l’esprit des manoirs. De retour dans la cité vannoise, «

le chouchou de la patronne » s’exerce dans un restaurant cossu. Sa disposition s’affine dans les montagnes alémaniques. En septembre 1966, il découvre l’éblouissement de l’exil à l’Alpenrose, un hôtel-restaurant réputé dans les hauts de Gstaad, à Schönried puis à l’Hôtel Bernerhof.

La notoriété du grand monde, les luxueux chalets, le faste des terrasses ensoleillées, la gentillesse des propriétaires, le chef endiablé, tout concourrait à la féérie de cette première étape helvétique. Le thaumaturge des apprêts s’entiche de la Suisse. Il sait maintenant les produits nobles. Il aiguise son art de se faufiler avec une aisance avisée entre les tables mais court également les bonnes tables, du Buffet de la gare 1ère classe de Genève au Lion d’or, à Cologny. Le bal du personnel glisse dans son cerveau.

En 1969, maîtrisant les bases du savoir recevoir, il sert sous les drapeaux dans la Marine, à Brest, au service subsistance du commandant puis se voit transféré à la base aéronavale de Nîmes sous les ordres d’officiers supérieurs et de nombreux haut-gradés de passage. Une autre grande école de la vie. Le jeune homme réservé qui s’essaie à la danse classique rêve d’un ailleurs : «

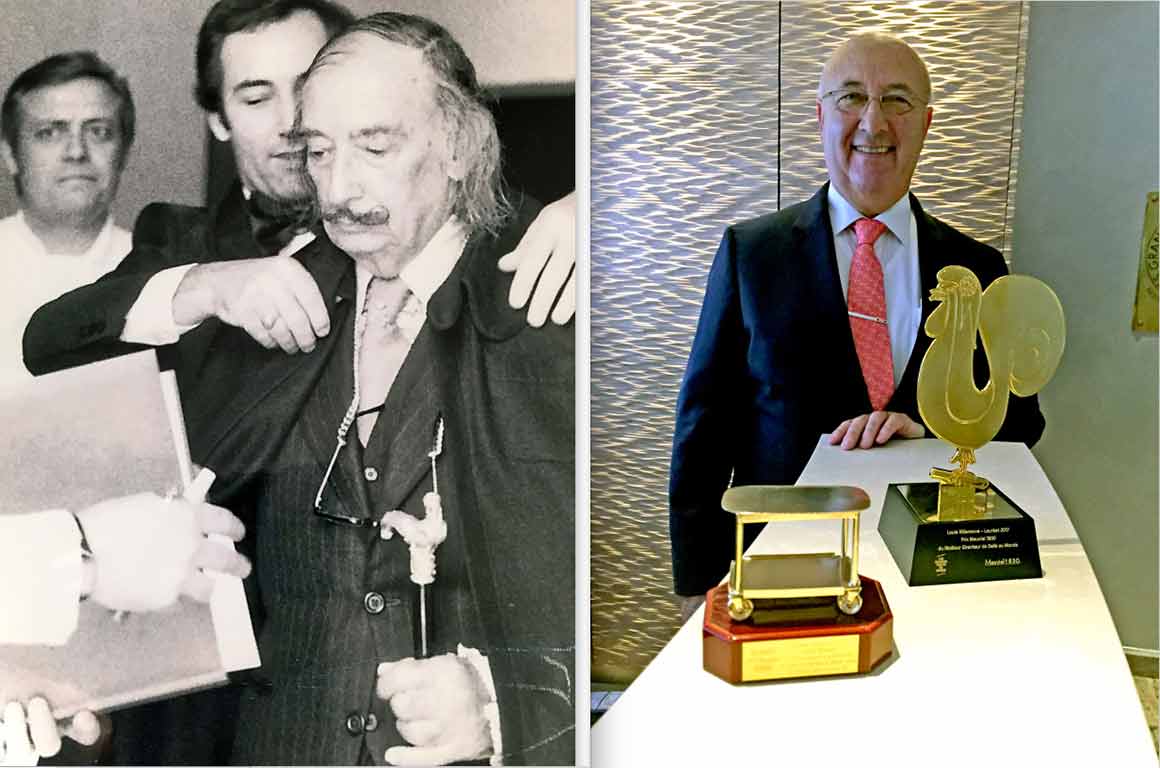

Le monde artistique me fascinait. A 22 ans, je côtoyais le grand acteur suisse, Michel SIMON. J’étais timide, lui imposant. J’ai essayé Milan puis Rome avec Cinecittà dans les agences artistiques ».

En 1972, alors que le mage des flambages prépare les petits déjeuners de l’Hôtel Carlton Lausanne, un article de presse attire son attention. Il contait les talents d’un chef dénommé Frédy GIRARDET qui fît son apprentissage à Lausanne avec Freddy VON SIEBENTHAL, propriétaire de l’Alpenrose et premier patron du jeune homme qui cherchait l’ouverture d’un ciel culinaire. A 27 ans, en août 1975, le jour de l’attribution de la Clé d’Or Gault et Millau, le maître d’hôtel saute en piste au restaurant de l’Hôtel de Ville, à Crissier, qualifié par l’intransigeant chroniqueur Henri GAULT de «

chapelle de la nouvelle cuisine ».

Dans un livre délicieux consacré au merveilleux destin de « Monsieur VILLENEUVE », Philippe GINDRAUX écrit toute l’ardente volonté de durer d’un chef d’orchestre qui inverse spontanément l’illustre formulation sartrienne : «

Quelle joie pour moi d’accueillir ceux qui ont choisi de venir de toutes les parties du monde pour s’attabler chez nous, de respirer leur sourire, de leur serrer la main, de les savoir heureux, de les escorter et de m’associer à leur bonheur de l’instant » (p.9).

Dans cette existence réservée à la haute gastronomie, celui que les dîneurs habitués nomment « Monsieur Louis », figure un modèle pour des générations de clients mais aussi des généalogies de clientèles. Sa mémoire cristallise une histoire, des rencontres, des anecdotes, l’épaisseur fugace et l’étoffe évanescente des vies qui ne scintillent que le temps d’un éclair ou bien souvent d’un éclat : «

C’est un cadeau, je suis un homme heureux, serein, épanoui, ravi. Je déguste chaque jour ».

Mieux, le maestro de la découpe diffère par son style majestueux discret : «

Le soin, la chaleur humaine. J’ai cultivé la délicatesse sans ambition, le regard partout, l’art et manière d’accueillir, de servir, de remercier, de raccompagner ». Cet ethos de l’élégance, ce tact de la civilité, ce charisme des mains incarnent la grandeur d’une chorégraphie, cette représentation musicale, cinématographique et théâtrale. Chaque service joue une différence et une répétition, déjoue une rupture et une reprise, rejoue une continuité et une césure, une entrée en matière dans la cuisine faite monde où les gens vont et viennent.

Avec pudeur et candeur, dans cet univers de plaisir, de la beauté des gestes, le résistant de l’ouest lausannois a appris à dépasser et à se surpasser dans une absolue résilience. Sa position exigeait de multiples qualités rarement jointes dans une seule âme : cordialité, diplomatie, séduction, distinction, don. La salle bascule parfois en spectacle. Un seul principe guide encore aujourd’hui le jeune homme septuagénaire hâlé par le temps : toujours donner l’exemple. L’exemplarité prévaut partout et pour tous, dans un savoir concret.

Le goût de l’excellence requiert de faire autorité sans froisser, d’inciter sans commander : «

Confessions, langues, cultures, je me régale de cette extrême diversité. Je travaille avec des collaborateurs tout azimuth. La tolérance ». Un grand directeur de restaurant de prestige œuvre, en outre, en secrétaire au sens royal du terme c’est-à-dire en confident, celui auquel on confie ses secrets. La discrétion perdure par-delà une vie ingénieuse animée pour le chic de la prestance à l’image de ces deux chevalières énigmatiques qui brillent aux petits doigts du metteur en allégresse de la rue d’Yverdon.

«

On se respecte soi-même et on respecte les gens. Quel bonheur que nous pouvons avoir d’accueillir le cœur ouvert. Nos convives ont des raisons précises de venir pour se mettre dans les bras d’une maison. Dans la mesure du possible, nous faisons le mieux possible pour les réjouir. Un client n’est pas un ticket ». Le premier lauréat du Grand Prix de l’art de la salle de l’Académie internationale de la gastronomie en 2005 eut la chance et l’honneur de rencontrer quatre chefs exceptionnels : le «

combat quotidien » avec Frédy GIRARDET élu «

cuisinier du siècle » en 1989, le «

bonheur de vivre le plaisir » avec Philippe ROCHAT, «

la projection dans l’avenir » d’un visionnaire avec Benoît VIOLIER, et

last but not least, Franck GIOVANNINI, le fils de la continuité.

Les célébrités fines gueules ne cessèrent jamais d’affluer à Crissier : Charlie CHAPLIN, Salvador DALI, Maurice BEJART. Une trilogie marqua toutefois à jamais le fin esprit inexhaustible : Jacques BREL, Lino VENTURA et Frédéric DARD. «

Des hommes très humains, avec du charisme et une charmante approche de la vie. Brel, son grand sourire avec ses dents incroyables, m’a regardé avec insistance et m’a lancé, six mois avant sa disparition, d’une voix articulée, travaillée, ponctuée : « Vous avez beaucoup de chance, Monsieur, vous êtes jeune ! » ».

Le timbre de voix révèle une ponctuation de l’être. L’acuité anticipée d’un maître d’hôtel d’exception consiste à entendre le timbre des voix mais aussi à moduler la sienne en fonction de la temporalité du repas : «

La tension d’un timbre évolue, change le cours d’un dîner ». Le Président Richard NIXON accompagné de la femme du Shah d’Iran et du cousin du Shah, ambassadeur d’Iran à Washington, laissèrent un impérissable souvenir par leur élégance, leur serviabilité. L’honnête homme VILLENEUVE règle les distances avec majesté. Il analyse et anticipe : «

Je savais faire la part des choses ».

La longévité, pétrie par un attrait de la perfection inassouvi, taraudée par une nécessité de l’achèvement sans concession, résulte également de la passion de l’endurant pour les sports. Ce cycliste éprouvé «

avance la tête dans le guidon ». Jouer dans «

cette troupe habillée comme des ministres qui avait un jour fasciné » son enfance, compose sa seule frénésie. Le vélo s’invite en compagnon d’ailes pour toute la Maison. Tennisman, adepte de la voile, cavalier rompu au dressage et au saut, adepte des folles randonnées équestres camarguaises, le skieur de fond gouverne le casse-tête chinois des réservations ou la générosité parfois stupéfiante des pourboires irréels. «

Je préfère des mots sincères à un portefeuille entrouvert ».

Ce sentiment léger de gaieté éternelle et d’affirmation vitale qui émane du psychologue nietzschéen des profondeurs s’origine sans doute dans sa conscience intime du tragique. Ce

caractère qui n’a eu de cesse d’admirer ses ainés exemplaires, séducteur polymorphe à la sensibilité quasi incommensurable, incarne une belle vie emplie et remplie, pleine d’une jeunesse à venir.

L’ultime jour s’écoulera dans la joie d’un 23 décembre, pas si loin d’une renaissance, avec la beauté de la bonté hormis le trac de l’écolier qui, au pays des horloges, n’aura pas vu le temps passer. Louis VILLENEUVE ne lira pas son discours d’adieux, des larmes perleront de ses yeux bleu clair pour un nouvel élan du cœur et de l’esprit.

VOIR LE LIVRE MONSIEUR LOUIS SUR LOUIS VILLENEUVE LU PAR FABIEN NÈGRE