Histoire d’un Singulier insaisissable. Boutefeu autodidacte, feu follet absolu, vif argent sans sommeil, amateur de l’histoire des arts et des lettres, skieur extrême, Guy Martin décourage les suprêmes superlatifs. Petit prince des pianos, beau gosse des fourneaux, en poète serein, philosophe aguerri, il gouverne un lieu de légendes, LE GRAND VEFOUR, au creux des pratiques futuristes. Histoire d’un Singulier insaisissable.

Dans la rugueuse Savoie de Bourg-Saint-Maurice, le 3 février 1957, naît un petit garçon doté d’une énergie presque « pathologique » pour croquer Stanley Kubrick. Avide de vélo, il saute souvent par-dessus. Gaffes, cabrioles et autres fariboles emplissent l’enfance dans une famille aisée, qui « ne manque de rien ». La mère, religieuse, aime à pratiquer la cuisine variée, familiale ou des préparations pointues comme le feuilletage inversé. Elle consigne même ses carnets de goût en pleins et déliés, égarés depuis, au cruel regret de son fils. Le père tient une « belle situation » dans les travaux publics. Le gaillard skie admirablement. Il fait corps avec le décor, encore un phasme forestier. Non pas, un tourbillon naturel qui ne supplique qu’à juguler sa vitale énergie. A 14 ans, il subit deux chocs dirimants : Les « Stones » et Monet. A la maison, il écoute Offenbach, Mozart mais le leader des impressionnistes confine à la sidération et le hard rock repasse une berceuse en sourdine eu égard aux inénarrables Rolling Stones.

Ses camarades le baptisent « Mick ». Le maître du "Sensing" s’imagine déjà en haut de l’affiche : guitariste de rock ou médecin sans frontières. Tonique, il dort si peu. Son éducation montagnarde l’invite au partage, entouré par ses grands-mères savoyardes qui guettent dur comme fer la présence des fées. De ce paysage se dégage un vaste sentiment de noblesse. A 19 ans, notre seigneur joue le pizzaïolo estival, prépare son bac en candidat libre. Absolument rien ne le vouait au jardin secret des grands chefs de ce monde. Or, un gars du mont sait la rigueur du métier, perçoit l’éthique du produit. Face à l’infini des massifs, justesse et justice se fondent, le risque de sa propre vie impose une absence complète de tricherie. Probité et dépassement, toujours. «Je ne savais pas cuisiner mais je savais manger». Les chocs gustatifs ne trompaient pas : les morilles à la crème de l’adolescence, la venaison dominicale de la campagne des parents, les jus de rôtis à la sauge du jardin, les pâtes brisées maternelles.

A 23 ans, alors qu’il prend le poste de directeur dans un hôtel trois étoiles à La Plagne, Pierre Laden, directeur de la Gentilhommière de Coudrée, lui offre une place en or. Fin limier, il exige les charges de chef de l’établissement. Un moment soutenu dans un cadre médiéval, une densité professionnelle qui allume la flamme de l’envie. Sûr de son impétueux talent, il rejoue son va-tout avec René Traversac, propriétaire de douze « Relais et Châteaux », y compris le Castel de Divonne. Il sollicite, d’emblée, la place de Chef-Patron. Six mois d’ouvrage, trois personnes en cuisine, première étoile. Durant huit années, notre savoyard sans peur ni reproche œuvre au milieu d’un parc de vingt hectares. Ses enfants, surtout Flavien, l’accompagnent dans ses pratiques sportives quotidiennes. Il ne souhaite pas habiter ni travailler dans la capitale.

Un évènement, une forme surgie une seule fois, une fois pour toutes, change pourtant le fil de son histoire. Jean Franz Taittinger lui propose d’empoigner les rênes du Grand Véfour. Le pied alerte, dans le tempo, le cerveau en ébullition, gorgé d’idées et de projets, il accepte ce défi halluciné. Le 1er novembre 1991, l’esprit de Raymond Oliver hante encore ce lieu de contes et de légendes. Il tâtonne, sans ego, pose dix conditions drastiques. Il tombe raide dingue du parfum de l’Histoire et de ces somptueux salons Directoire, sent l’herbe coupée au printemps, les gamins qui papillonnent dans les pépinières du Palais-Royal. La proximité du Louvre détermine peut-être le reste. Guy Martin puise toute la source de son inspiration dans la peinture. Il imagine, mange, peint un plat d’un seul tenant. Bacon, Rothko, Botticelli, Egon Schiele, Magritte vivent à ses côtés, dans la lumière du jour. Les peintres l’aident à exister dans son paysage.

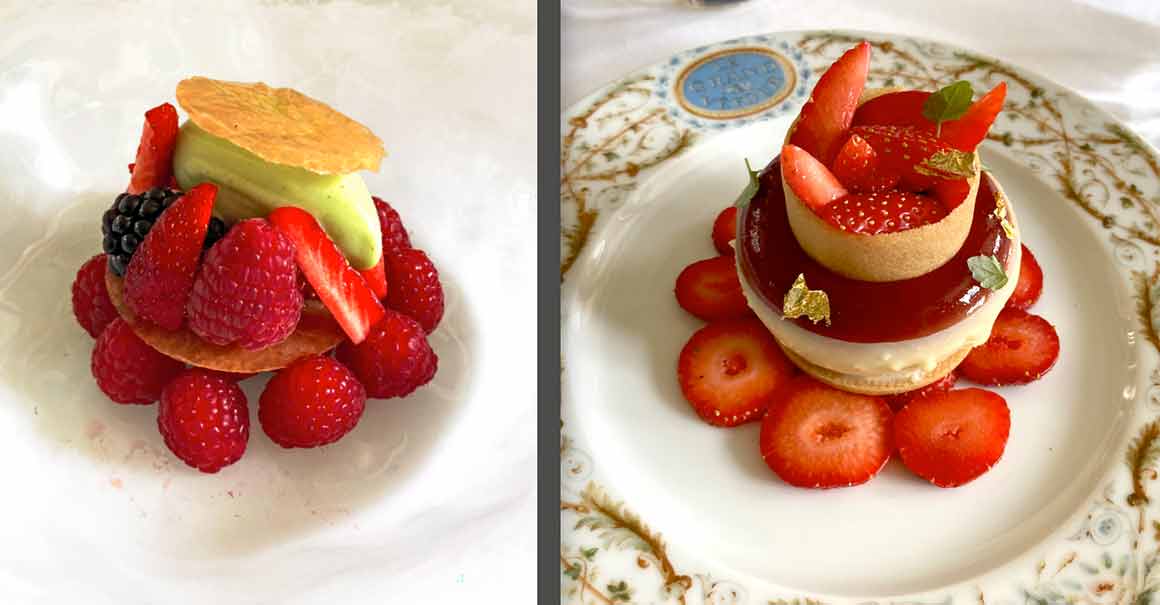

Hyper sensible aux couleurs, aux formes, il note des croquis sur des bouts de papier, il médite ses recettes en dessins. La chère, une cosa mentale d’inspiration bouddhiste. Dans un tableau, le brut émoi ordonne. Comme un jeu de pigments et d'ombres, les amers, les acides, ou les croustillants prévalent déjà dans l'harmonie. Des notes savoyardes parsèment la carte : des poissons du Bourget, du Léman ; des fromages, Beaufort, Reblochon, Corne d'Abondance. Des fragrances de produit, bien davantage, des techniques d’existence. La France amarra tardivement la Savoie. Avant 1960, les Savoyards, libres et indépendants, produisaient une cuisine spécifique, opulente en épices. La subtilité du sumac décline sa provenance : Tel Aviv, Istanbul, Turquie, Palestine. La cour présentait une éminente sophistication. Des traces persistent dans le biscuit, dans les préparations aux pistils de safran, aux écorces de citron, aux maniguettes. Ces aromates perlent dans l’accent du Véfour.

L’aristocrate voyage léger, il abhorre le superflu, cogite les comportements alimentaires du futur enchâssés dans l’économique. Il écoute pour comprendre les tendances de consommation domestique. Les manières de bouche bougent : décalage patent villes/campagnes, fragmentation progressive des repas, cuisine à la demande, disparition du plat unique, individuation des pratiques. Le ludique apparaît, le dogmatique disparaît. Depuis Catherine de Médicis, la cuisine française présente cette extraordinaire et unique capacité à problématiser son rapport à l’extériorité. Les livres populaires sertissent l’héritage : « Un artiste au grand Véfour » (2000), « Ma cuisine » (2003), « La cuisine des blondes » (2007). Ses succès rendent la haute gastronomie accessible au grand public. Il transmet bénévolement aux plus jeunes le choix du discernement. « Redonner ce que l’on nous a donné ». Un plat mémorable naît de la maîtrise des fondations enfouies, des lumières dans notre dos. Des formes de l’oubli comme une mémoire. Dans l’affectif, le sentiment du goûteur fonde un souvenir si curieux que des années plus tard, parfois même toute une vie, un convive garde un plat en sa créance.

Insubordonné, Guy Martin sait qu’un plat éternel se définirait comme celui que le chef n’ôte plus de sa carte. La nature du partage importe autant que les protagonistes. Fuyant mondanités ou coteries, contemplatif sidéré, il choisit les hôtes avec lesquels déguster. Il avoue, humblement, stupéfiant : «Les chefs ne comptent pas, seule l’assiette prime». Ses recettes tombent du ciel tel un musicien qui n’écrit pas sa partition. La matière approche avec les textures. Point d’arène ni de géométrie mais une recherche profonde du goût à savoir de l’émotion inoubliable. Au Japon, près d’Osaka, cette année, dans un caquelon en fonte, le même que celui de sa grand-mère, un chef cuisait de la dorade et du riz. Foudroyé, il s’autorisa à en gratter le cœur, brûlé. Un frisson.

Elu, en 2001, meilleur chef de cuisine français parmi les sept premiers mondiaux par The World Master Arts of Culinary, il maintient la tête froide, plonge dans une perpétuelle interrogation qui modifie notre regard. Emu par sa Légion d’honneur, troublé par sa distinction de personnalité de l’année 2006 au Japon, il chantonne « Le Barbier de Séville » dans son jacuzzi, fréquente des auteurs aussi délicats qu’Alexandre Vialatte, Henri Michaux ou Milan Kundera. Sa mythologie s’édifie autour de Lawrence d'Arabie, Casablanca et La Dolce Vita. Il vit sa vie sans méchanceté, donne des dîners de paix tout autour du monde, d’Afrique en Israël. Soudain, il arrêterait la bande, pensif, absorbé, pour décrire une orange, celle oubliée jadis, en montagne, lors d’une ascension, dans un sac de cordée, un fruit tendu, qui procure en bouche une fraîcheur si intense, une texture si jouissive, un jus si émouvant. Pour conserver le feu qui brûle en lui, l’augmenter sans cesse, il anticipe sa prochaine création : un parfum avec Annick Goutal. Il répète à l’envie : «Je ne voulais pas faire ce métier, j’aurais voulu être un artiste». Travailleur insatiable, il ne crée que des « choses vraies ».

Avec des équipes supérieures, le propriétaire de MIYOU, concocte sans tabous, sans frontières. Il ballade son pertinent regard sur les vergers du monde (France, Europe, Orient) qui ponctuent ses illuminations. Saisir le jour des agrumes algéroises dans une blanquette. Loin de la violence du monde, de ses accélérations absurdes, son art exprime un véritable moyen de confier l’amour, une main tendue. Les ancrages de terroir indiquent les goûts de la Terre, le souci du classicisme touche la modernité. A l’instar de la grande musique, notre sensibilité s’aiguise par l'habitude et la familiarité. Les petits pois, gros comme une tête d'épingle, ceux de la rosée du matin, se métamorphosent en une troublante glace onctueuse. Des types de cactus, goûtées au Mexique, révèlent des saveurs poivrées, de douces tonalités. En Thaïlande, la redécouverte des sauterelles et des larves l’inspirent en souvenance d’Edouard Nignon (1865-1935), un notoire cuisinier qui rédigea l'Heptaméron des Gourmets (1919), un tableau de 620 préparations glorieuses de cuisine française préfacées par Apollinaire notamment. Guy Martin conçoit les menus première classe d’Air France, architecture la stratégie de Monoprix, réfléchit aux œufs de La Mère Poulard sur le Mont-Saint-Michel mais toujours sur son nuage, la tête dans les étoiles.

Toucher à l'essentiel, vivre chaque moment pleinement, faire de sa vie une œuvre, un objet d’art. Les souffles du bonheur d'après le maestro du Véfour : les hauts sauternes, le génépi paternel. Orner sa puissance d’exister, ne jamais craindre, ne jamais espérer, croire toujours que la vie affirme un champ infini de possibles. Cuisiner à l’image d’un exercice spirituel de dressage d'équitation : sentir vibrer son cœur, faire corps avec la bête civilisée par tolérance et humour. Entouré par sa famille, ses enfants, dans le mauve coquelicot de nos vies et de nos envies, Guy Martin , héraut Zen, Zorro au gai savoir, diagnostique l’utopie du présent en un globe meilleur. Il souffrirait que nous apposions trop d’instants à déchiffrer la seule audace : l’Homme.

Le Grand Véfour – Guy Martin

17, rue de Beaujolais - 75001 Paris - Tel :

01 42 96 56 27